肝胆膵外科

肝臓がん~術前シミュレーションでより正確な診断を~

国立がん研究センター中央病院は、“社会と共同して、全ての国民に適切な医療を提供する”という理念のもと、日本のみならず世界におけるがん医療の中心として、安全性の高いがん医療の開発や診療を行っています。本記事では肝胆膵外科 科長の江崎 稔先生に、肝臓がん治療の特色や取り組みについてお話を伺いました。

肝臓がんの一般的な治療方法についてはこちら

治療・取り組み

当センターの肝胆膵外科では、肝臓がんに対して、患者さんへの体の負担が少ない低侵襲手術を積極的に行っています。また、患者さんそれぞれに適切な治療を提供するため、さまざまな工夫を重ねています。

体への負担が少ない低侵襲手術(腹腔鏡下肝切除)

比較的患者さんの体への負担が少ない腹腔鏡を用いた肝切除を行っています。ただし、全ての場合で腹腔鏡下手術ができるわけではありません。

治療において大切なのは、安全かつがんを残さずに切除すること、つまり安全性と根治性の両立です。そのため当センターでは、開腹でも腹腔鏡でも治療成績が変わらないと思われる場合に限り腹腔鏡下手術を選択しています。

メリット・デメリット

腹腔鏡下肝切除のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

患者さんの体への負担が少ない

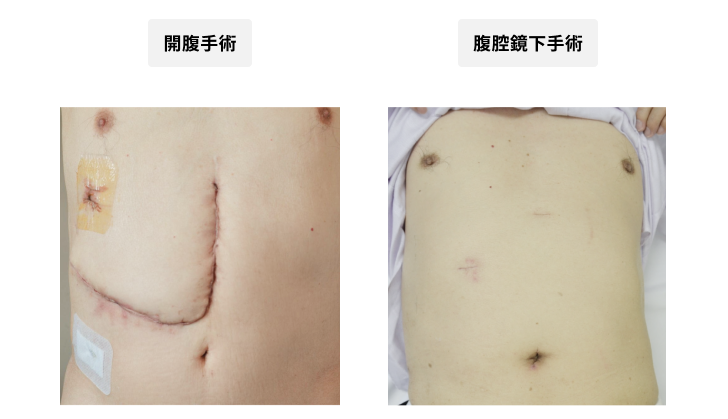

画像:手術創の比較

最大のメリットは、手術による傷が小さく済むため患者さんの体への負担が少なく傷口がきれいである点、出血量や痛みを減らすことができるという点です。

より繊密な手術が可能

術者側では血管などを拡大した映像で見ながら手術を行うことができるので、より繊密な手術が可能となり、結果的に出血量を減らすことにつながります。さらに、傷が小さく体への負担が少なく済むことで、後に追加手術や別の治療をする際に有利になります。

一方、デメリットとして以下の点を頭に入れておく必要があります。

手術時間が長くなる傾向にある

開腹手術よりも繊細な作業が必要となる分、手術時間は長くなる傾向にあります。

適応

肝細胞がん、肝内胆管がん、転移性肝がんに対する肝切除が対象です。難度の高い腹腔鏡下肝切除術を保険診療で行うには認可が必要ですが、当センターはこの施設基準を満たしていますので、全ての術式を保険適用で行うことができます。

がんが大きい場合や肝門に近い場合、血管に入り込んでいる場合や胆道再建が必要な場合には適応になりません。また、以前に手術を行ったことがあり強い癒着があると、腹腔鏡下手術では完遂できないことがあります。

入院スケジュール・費用

入院期間は患者さんによっても異なりますが、腹腔鏡下肝切除の場合は術前2日前に入院していただき、術後10日程度で退院となります。トータルで12日程度になることが一般的です。

保険適応の術式ですので、費用は3割負担の場合で17万6,000円~52万2,000円程度(手術料のみ)です。ただし、高額療養費制度などの利用により負担額を抑えることができます。

手術方法を計画するための術前シミュレーション

患者さんそれぞれのがんの状態に合わせて“もっとも根治度が高く、効率がよい”手術の方法(術式)を計画するため、当センターでは術前に3次元(3D)シミュレーションソフトを用いた“肝臓3D解析”を行っています。

具体的には、肝臓のCT画像から血管やがんの位置を立体的に描き出します。これをバーチャルリアリティ(仮想空間)でさまざまな方向から観察し、腫瘍と肝臓の中の血管との位置関係を把握します。

メリット

肝臓3D解析のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

手術のイメージがつきやすくなる

以前は外科医一人ひとりの頭の中で行っていた手術のシミュレーションを、皆で共有して見ることができるようになります。

医師をはじめとした医療スタッフはもちろん、患者さんも見ることができるため、自分がどのような手術を受けるのか実感を持って理解していただけるようになりました。

より正確な診断を行える

肝切除がより正確になり合併症が減ります。肝臓は胃や大腸と異なり、組織を採取して病理検査を行うということが難しいです。しかし、この解析でより正確な画像診断が行えるようになります。

適応

肝臓3D解析は、肝切除を行う全ての患者さんに実施しています。

高度進行がんに対する根治的な外科治療

肝臓がんはその数や広がりを正確に診断することが難しく、発見されたときには切除できないとされることがあります。また、肝機能によって治療戦略が異なります。私たちは化学療法、ラジオ波焼灼療法、肝動脈化学塞栓療法などを組み合わせたり、がんが浸潤している血管を一緒に切除して再建したりして取り組みます。豊富な経験を有した各領域の専門家との連携が当センターの強みの1つです。

そのほかの肝臓がん治療

- ラジオ波焼灼療法(RFA)

- エタノール注入療法(PEI)

- 肝動脈化学塞栓療法(TACE)

- 肝動注化学療法(TAI)

- 全身化学療法

- 放射線療法

など

診療体制・医師

写真:肝胆膵外科の先生方

当センターでは、各診療科や専門の医療スタッフなどを集めて、総合力で対応する体制を整えています。

肝胆膵外科の診療体制

肝胆膵外科には、医師5名、がん専門修練医1名、レジデント医師4~5名が所属*し、毎日外来診療が行われております。

肝臓がんの治療は外科治療だけでなく、内科治療や放射線治療など、さまざまな治療を組み合わせて行うことがあります。これらの治療は肝胆膵外科だけではなく、各診療科や専門医が連携して治療にあたっています。

*2021年5月時点

医師を選ぶのは患者さんの権利

患者さんに担当医師のご希望がある場合は、それに沿うようにしています。これは、医師を選ぶことも患者さんの権利の1つと考えているためです。初診については曜日ごとで外来担当が決まっていますので、当センターのHPをご確認ください。

治療方針は専門スタッフが集まるカンファレンスで決定しているため、主治医によって治療方針が大きく変わることはありません。

治療成績

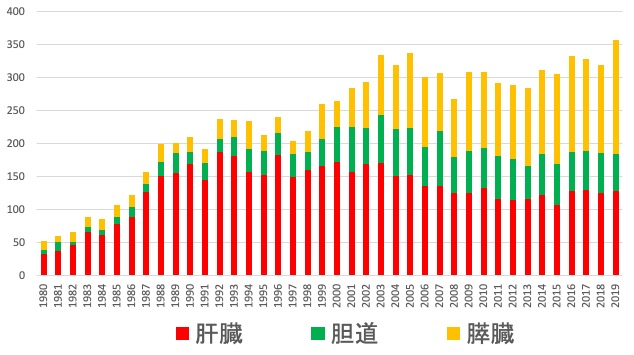

画像:肝胆膵がん(悪性腫瘍)切除件数

- 2017年:肝臓130件、胆道59件、膵臓139件

- 2018年:肝臓125件、胆道61件、膵臓134件

- 2019年:肝臓129件、胆道55件、膵臓173件

受診方法

当センターでは、肝臓がんの診療にあたりほかの医療機関からの紹介制をとっております。初診の際は紹介状をご用意ください。紹介状のない方は受診できませんのでご注意ください。

初診の予約方法

受診は完全予約制となっております。

予約の際には紹介状をご用意のうえ、電話でお問い合わせください。予約は患者さんご本人やご家族、あるいは紹介する医療機関から取ることができます。

初診予約時の連絡先

- 患者さんご本人・ご家族専用の電話番号……03-3547-5130

- 医療機関専用の電話番号……03-3547-5209

- 受付時間……平日9:00~16:00(土日・祝日・年末年始を除く)

セカンドオピニオン外来

当センターでは、すでに肝臓がんと診断されている方を対象としたセカンドオピニオン外来を行っています(保険適用外)。

セカンドオピニオン外来は完全予約制となっておりますので、担当医に相談後、まずは患者さんご本人やご家族から当センターに電話でご連絡ください。セカンドオピニオン外来の相談時間は報告書を作成する時間を含めて最大1時間で、費用は44,000円(税込)です。

セカンドオピニオン外来予約時の連絡先

- 患者さんご本人・ご家族専用の電話番号……03-3547-5130

- 医療機関専用の電話番号……03-3547-5209

- 受付時間……平日9:00~16:00(土日・祝日・年末年始を除く)

- FAX番号……0120-489-512 または 03-3542-2547

- FAX受付時間……24時間受信可能ですが、16時以降は翌営業日の受付となります。

診察・診断の流れ

肝臓がんの診断方法

肝臓がんの診断では、はじめに超音波検査やCT検査などの画像検査によって病変を調べます。がんの広がりや転移の有無、肝機能を調べるために、血液検査のほかMRI検査や造影剤を使用した超音波検査などを追加することがあります。画像検査のみではがんの確定診断や、がんの種類の特定が難しい場合には、肝臓に針を刺して組織を採取し、顕微鏡で見る病理検査を行うことがあります。

治療方針の決定方法

基本的にはガイドラインに則って治療方針を決定していきますが、既存のガイドラインを改良した治療を提案する場合もあります。新しい治療法を追求していくという使命のもと、患者さんごとに適切な治療法を決定しています。

入院が必要になる場合

手術のほか、ラジオ波焼却療法やカテーテルによる塞栓療法では入院が必要です。化学療法については通院治療センターを設けており、外来で行っています。また、検査のために入院していただくこともあります。

患者さんのために病院が力を入れていること

臨床研究

当センターでは臨床研究という形で新しい医療を実施しています。臨床研究は未来の医療がよりよくなるよう行われるものですが、受けていただいた患者さんにとっても希望や満足につながらなければならないと考えています。臨床研究の費用は、保険診療である場合や薬剤費が研究費でまかなわれる場合など、通常は患者さんの負担になることはありません。臨床研究は当センターの倫理審査委員会で審査された安全な研究ですが、副作用などのリスクについて、治療の内容とともに担当医からの説明を聞き、よく確認してください。また、ほかの医療機関とも協力しながら新しい術式や手術器具などの研究にも力を入れています。今後も、がん治療がよりよいものになることを目指して研究を進めていきたいと考えています。

患者サポートセンター

当センターに通院されている患者さんと、そのご家族向けに“患者サポートセンター”を設置しています。がんを患った患者さんの中には、心に不安や悩みを抱えてしまう方も少なくありません。患者サポートセンターでは精神的なサポートをはじめ、手術や抗がん剤など治療に関することや、食事やリハビリテーションといった生活に関することまで、さまざまな職種のスタッフが相談を受け付けています。

先生からのメッセージ

“元通りの生活に戻る”ことを忘れずに

当科では、がんを治すことや少しでも長生きしていただくことはもちろん、元通りの生活に戻ることを目標として診療にあたっています。

がんが発覚するとどうしても目の前の治療に集中することになり、その先の未来のことを考えるのが難しくなります。しかし、患者さんには元の生活に戻ることを諦めないでほしいと考えています。できる限り低侵襲で生活の質(QOL)が維持できるような治療になるよう、最善を尽くしますので、ご相談ください。

施設選びの際は“相性”も重要

がんは心臓や脳などの病気と違い、担当の医師と長く付き合って治療していく病気です。患者さんは再発のリスクなどさまざまな不安を抱えながら、治療の方針などを医師と何回も話し合うことになるでしょう。

医師と直接お話をなさったうえで、施設や医師との“相性”も大事にしていただきたいと思います。